住宅ローンが払えなく、他にカードローン等の借金があり、多重債務になっている場合、「自己破産しかない・・」と考えてしまうと思いますが、自己破産をすると資産である自宅は手放さなくてはならなくなります。

でも、「家だけはどうしても守りたい」という場合、法的整理の「個人再生の住宅資金特別条項」という手続きがあり、住宅ローンはそのまま支払いを継続し、その他の債務を整理できる方法があります。

個人再生手続きには、以下の2種類があります。

- 小規模個人再生

- 給与所得者等再生

また、住宅ローンを有している債務者が住宅を維持したまま手続きを行うことができる「住宅資金特別条項」という制度もあります。

個人再生の利用適格

個人再生手続きを利用するためには、将来的に継続的または反復して収入を得る見込み(民事再生法221条1項)や、給与またはこれに類する安定した定期な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいこと(民事再生法221条1項・239条1項)が必要となります。

ここでいう「変動の幅が小さい」とは、再生計画履行中の収入変動幅が年間で1/5を超えないことが必要です(民事再生法241条2項7号イ)。

この要件に欠ける場合、申立ては棄却され(民事再生法221条7項・同239条5項)、または再生計画不認可となります(民事再生法231条2項1号・同241条2項4号)。

そのため、アルバイトやパート労働者が利用適格を認められることはあっても、専業主婦は個人再生手続きを利用することはできず、生活保護受給者も原則として個人再生手続きを利用するのが困難とみられています。

小規模個人再生の場合

債務者は裁判所に対し、個人再生を申立ててから再生計画案を作成して提出します。裁判所は、各債権者に対して再生計画案を送り、書面によって決議します。

その結果、総債権者の1/2以上、または債権額で1/2より多くの不同意がない限りは、再生計画案は可決されたものとみなされます。

再生計画が認可されるためには、3か月に1回以上の分割弁済を3年から5年間にわたり継続することが必要で(民事再生法229条2項)、弁済総額が負債額に応じた一定の最低弁済額以上のものでなければなりません。

再生計画が確定すると、債務が再生計画の通りに変動するので(民事再生法232条2項)、債務者は権利変動後の減額された債務を弁済すればよいことになります。

給与所得者等再生の場合

これは小規模個人再生を利用できる債務者のうち、変動の幅が小さい給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあるときに利用できる手続きで(民事再生法239条)、給与生活者が典型例となります。

小規模個人再生との違いは、再生計画案について債権者の同意が不要とされていることです(民事再生法240条)。その代わりに、認可要件である最低弁済額の要件(民事再生法241条2項7号)が加重されています。

住宅資金特別条項付個人再生

住宅資金特別条項は、個人再生手続き、小規模個人再生手続き、および給与所得者等再生のいずれでも利用することができます。

この条項を利用する場合は、住宅ローンの返済は3年から5年間に限定されることはなく、原則として住宅ローン債務の減縮も認められません。

通常再生手続きとの相違点

通常の再生手続きは、以下のような流れで進みます。

- 申立て

↓ - 再生手続開始決定

↓ - 債権調査の確定

↓ - 再生計画案提出

↓ - 再生計画案可決

↓ - 再生計画案認可

↓ - 再生計画案履行

通常再生手続きにおいては、利用者や債権額に限定はありませんが、個人再生手続きは、安定的な収入の見込みがあり、債務総額5,000万円以下の者に限られています(民事再生法221条1項・239条1項)。

再生計画案の策定

再生計画においては、最低弁済基準額が定められています(民事再生法231条2項3号、4号)。

小規模個人再生手続きの場合は、借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じた弁済額の目安があります。

- 100万円未満の人・・・・・総額

- 100万円未満の人・・・・・総額

- 100万円以上500万円以下の人・・・・・100万円

- 500万円を超え1,500万円以下の人・・・・・総額の5分の1

- 1,500万円を超え3,000万円以下の人・・・・・300万円

- 3,000万円を超え5,000万円以下の人・・・・・総額の10分の1

給与所得者再生手続きの場合は、上記の金額と、自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して、多い方の金額となります。

債務額が5,000万円を超える場合は、小規模個人再生によることはできず、一般の再生手続きとなります。

住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローン支払い分は、上記の支払いと別枠で支払い続ける必要があります。

保証人がいる場合は、保証債務を含めたすべての再生債権が一定の割合で減額されることになります。

住宅資金特別条項

住宅資金特別条項とは、住宅ローンの支払をして住宅を維持しながら、債務整理を可能にするものです。そのため、この条項を使おうとする場合は「他の債務の支払は困難な状況だが、住宅ローンだけは何とか支払って住宅を守りたい」というケースが大部分です。

住宅資金特別条項を利用するためには、住宅の建設、購入または住宅の改良のために、分割弁済の合意の下に借り入れた債権であり、かつ、当該住宅ローンまたは当該住宅ローンに係る保証会社の主債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていることが必要となります(民事再生法196条3号)。

また、住宅の購入に必要な仲介手数料、登記費用や税金等のための借入も「住宅の建設もしくは購入に必要な資金」といえれば、住宅資金貸付債権にあたると考えられています。

ただし、住宅に住宅ローン債権以外の貸付債権に係る担保権が設定されていたり、住宅の敷地部分に後順位抵当権が設定されていたりすると、住宅資金特別条項は利用できません(民事再生法198条1項ただし書)。

保証会社付で借入をした場合、住宅資金特別条項の利用は、保証会社が保証債務を履行した時から6か月以内に行う必要があり(民事再生法198条2項)、後順位担保権の抹消は、この期間内に行わなければなりません。

再生債務者が自宅の所有権を失うと見込まれる場合には、住宅資金特別条項を付した再生計画は認可されません。

ただし、すでになされた自宅に対する差押えや仮差押えは、手続きが中止され、再生計画の認可決定が確定した時点で失効するので(民事再生法184条)、自宅に対する差押え、仮差押えは、住宅資金特別条項を利用する場合の障害にはなりません。

一方で滞納処分の場合には、再生手続きの影響を受けず、随時権利行使をすることができる(民事再生法122条2項)ため、滞納処分手続きが中止・失効することはありません。

一般弁済期間中に延滞していた元本・利息・損害金を支払って、一度喪失した期限の利益を復活させるものです(民事再生法199条1項)が、未払の元利金や損害金が多額に上ることが多いため、あまり有用な手段とはいえないことが多いようです。

住宅ローンの支払期間を延長するものです(民事再生法199条2項)。

弁済期間は10年以内で、変更後の最終弁済期において70歳以下である必要があるなど、一定の制約があります。

10年程度の期間の延長では弁済額が減少しない、当初のローンが70歳くらいまで組まれていて、本制度が使えないなどの問題点があります。

リスケジュール型に、一般弁済期間の範囲内で元本猶予期間を設けるものです(民事再生法199条3項)が、猶予期間経過後の支払が過酷となる場合が多いという問題点があります。

同意により、上記①ないし③とは関係なく、自由に返済条件を変更するものです(民事再生法199条4項)。

住宅ローンの支払が滞り、保証会社が保証債務を履行した場合でも、その時から6か月以内に申立てがあった場合には、住宅資金特別条項を利用することができます(民事再生法198条2項)。

その後、住宅資金特別条項付の再生計画の認可が確定すると、保証会社による保証債務の履行はなかったものとみなされます。

住宅資金特別条項は、保証人に対して影響を及ぼします(民事再生法203条1項)。そのため、住宅資金特別条項付の再生計画が認可されれば、保証人についても、以前の主債務者の不履行についての責任を問われることはなくなります。

住宅ローンはそのまま支払うため、家を手放す必要はありませんが、住宅ローン特則を利用するには様々な要件があるため、必ず利用できるとは限りません。

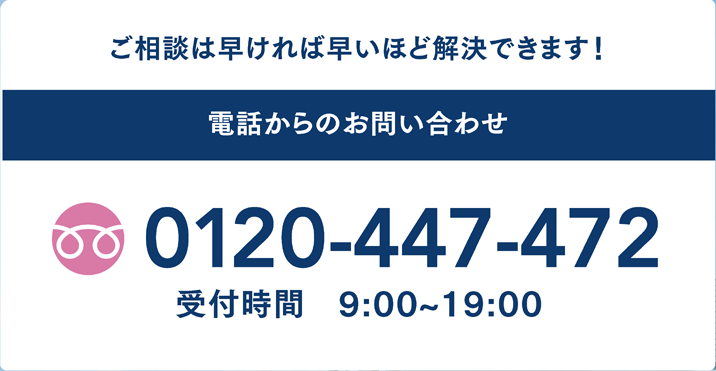

詳しくは、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

※住宅ローンを滞納していたり、期限の利益の喪失をしている状態でも要件を満たしていれば、利用可能です。

住宅ローン以外の借金はゼロにならず、債権者と合意した金額を3年、5年と期限を決めて払っていく必要があるので、定期的に収入がある方が対象となります。